Berlin hat viel zu bieten. Die Museumslandschaft ist vielfältig und die Liste der Ausstellungen unendlich lang. Aber je größer das Angebot, um so schwerer fällt dann auch die Auswahl. Deshalb halten sich viele Kunstinteressierte an Spezial- und Sonderausstellungen, die mit bekannten Namen und spektakulären Highlights werben, denn da kann man ja nichts falsch machen. Und so ist es fast unmöglich, für die Ausstellung zu Caspar David Friedrich in der Alten Nationalgallerie ein Online-Ticket zu erwerben. Vier Wochen Wartezeit für einen Zeitslot, das kann und will sich nicht jeder leisten.

Vielleicht aber ist das auch eine Chance für die Museen, die ansonsten nicht die Beachtung finden, die sie möglicherweise verdient hätten. Und das Museum für Kommunikation gehört definitiv dazu. Das Museum ist zentral unweit der Friedrichstraße gelegen und in einem Prachtbau untergebracht. Und wenn es einen nicht stört, dass hier Schulklassen durchgeschleust werden und Kinder und Jugendliche durch die Gänge toben, um ihre Museumshausaufgaben schnell zu erledigen, dann ist es ein wunderbarer Ort, um mit begrenzten Ausstellungsobjekten neue Welten zu betreten.

So ist die Kabinettausstellung New Realities. Stories von Kunst, KI & Arbeit im ersten Stock nur in einem Raum untergebracht, der sich in zwei Bereiche untergliedert. Das hat dann wirklich den Vorteil, dass sich die Besucher*innen intensiver mit dem Thema beschäftigen und nicht wie in den großen Schauen erschlagen nach Hause gehen. Einen Ausstellungskatalog gibt es nicht, dafür einen Schnellhefter mit fotokopierten Projektbeschreibungen, die allerdings notwendigerweise zu lesen sind, damit man Idee und Setting versteht.

Selbstverständlich kann man sich fragen, warum jetzt auch noch Museen beim Hype-Thema KI einsteigen. Gerade schießen ja Konferenzen, Veranstaltungen, Messen und Events jeder Art wie Pilze aus dem Boden. Es entsteht zur Zeit eine richtige Industrie, bei der alle mitmischen und profitieren wollen. Organisatoren müssen Programme füllen, Veranstalter ihre Locations vermieten und Redner*innen von Vortragshonoraren leben.

Andererseits ist es natürlich gut, dass über Künstliche Intelligenz geredet werden, denn diese Technologie wird unsere Welt, wie wir sie kennen, komplett von links nach rechts drehen. Und deshalb ist es wichtig, dass Bürger*innen so weit informiert werden, dass sie einschätzen können, welche Veränderungen ihnen bevorstehen und welche davon von überhaupt und in welcher Form gewollt sind. Im besten Fall gestalten wir alle die Zukunft mit. Zur Zeit allerdings wird in den gängigen Medien der breiten Öffentlichkeit ein Konzept von KI vermittelt, das immer wieder auf stereotype Vorstellungen zurückgreift. Ausgenommen ist davon die Fachwelt, die sich schon lange mit gängigen Anwendungen u.a. in Medizin, Pharmazie und Klimatologie beschäftigt hat.

So wird der generativen Künstlichen Intelligenz magische Fähigkeiten zugeschrieben, die angeblich mit Hilfe von einfachen Befehlen und Eingaben „kreative“ Texte, Bilder, Videos, etc. generieren könne. Sie soll die Arbeit erleichtern, Mitarbeitende entlasten und ihnen neue Ideen an die Hand geben. Die KI bringe jetzt jetzt endlich Ordnung in das von google gebaute Datenuniversum und führe relevante Daten jetzt wie von Zauberhand zusammen – zum Nutzen aller User und als Werkzeug zur Verbesserung der Welt. Eine Technologie mit Heilsversprechen, und wer fühlt sich da nicht an Platons Spätdialog Timaios erinnert. In der Erzählung verknüpft Platon den teleologischen Schöpfungsmythos mit dem guten und richtigen Leben. Der Demiurg, Platons göttlicher Weltenbauer, bringt Ordnung, Struktur und Regelmäßigkeit in die Welt, weil es gut so ist. Am Ende der Schöpfung steht der durch Harmonie und Proportion gekennzeichnete Kosmos.

Viele würden die generative Künstliche Intelligenz gerne so sehen, aber leider funktioniert sie so nicht. In vielen Fällen von KI-Anwendungen wie ChatGPT ist nicht geklärt, mit welchen Daten das Programm trainiert wurde. Zudem sind nicht alle weltweit existierenden Daten überhaupt verfügbar. Und im Grunde schafft die generative KI nichts Neues, sondern sie ist eine gigantische Recyclingmaschine, die uns aber die Illusion der Kreativität vermittelt.

New Realities. Stories von Kunst, KI & Arbeit

Die Ausstellung in Berlin setzt genau an diesem Punkt an. Die Ausgangsfrage war, wie KI unsere Vorstellungen von Arbeit formt, welchen Wert die digitale Arbeit in Zukunft hat, wie sich die Bedingungen für Daten-Arbeiter*innen darstellen und wie sich insgesamt das Verhältnis von KI zur Arbeitswelt etabliert.

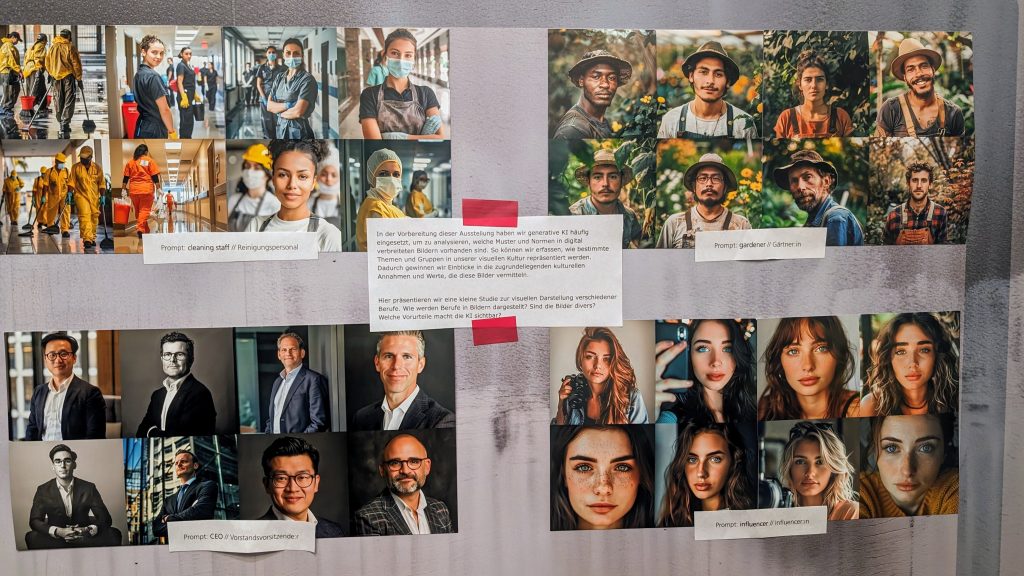

Die Kuratorinnen Dr. Annabelle Hornung, Maren Burghard und Stephanie Müller haben dazu einen Raum der Arbeitswelt nach den Vorstellungen der KI nachgebaut und mit fotorealistischen Bildern angereichert. Aber: Die Ausstellung ist mehr als das Zeigen von Bildern

Hier ging es auch um die durchgängige, alle Phasen begleitend experimentelle Zusammenarbeit mit der KI. Ein Teil dieses experimentellen Ansatzes bestand darin, ChatGPT 4 dazu zu verwenden, Abbildungen von Arbeit zu analysieren. Und es zeigte sich eindrucksvoll der sogenannte Bias in den Ergebnissen. Dieser Bias bedeutet, dass die KI eine voreingenommene oder einseitige Sicht hat, die auf den Informationen basiert, welche sie erhalten hat. In diesem Fall handelte es sich um den Sampling Bias“ (Stichprobenverzerrung): Sampling Bias tritt auf, wenn die Daten, die zum Trainieren der KI verwendet werden, nicht repräsentativ für die Realität sind. Im Fall der Arbeitswelt ist es so, dass bestimmte Bereiche wie Handwerk und Landwirtschaft selten fotografiert werden, dagegen das Büroumfeld stark dominiert.

In der Arbeit mit ChatGPT 4 wurde auch besonders deutlich, wie einseitig KI unsere Wahrnehmung und letztlich unsere Realität formen kann. Die Prompts zu bestimmten Berufsgruppen – CEOs waren männlich und Reinigungskräfte weiblich – führten zu Ergebnissen, die verzerrt waren und die Betrachter*innen offenkundig irritierten. Es ist das eine, darüber gelesen zu haben, das andere, dies wirklich sinnlich zu erfahren. Aber das ist doch auch das Wesen der Kunst: Die individuelle Verstörung über das Gesehene und die je individuelle Erfahrung als Chance, neu über die Konstruktion von Wirklichkeit nachzudenken.

Hier noch ein Beispiel eines Prompts, der für ein fotorealistisches Bild in der Ausstellung verwendet wurde. By the way: Hier entlarvt sich das Gerede, jeder könne jetzt KI anwenden und bedienen. In der digitalen Welt ist nichts einfach!

Photo Type: Urban photography, with focus on architectural detail. Subject: Elevator door in a repurposed former factory with a featured sign „Going up“. Color Scheme: Industrial greys and browns contrasted with the pop of color on the sign. Setting: Co-working space housed in a former factory. Atmosphere: Mix of modern and industrial vibes. Mood: Motivational, aiming upwards and forward. Composition: Elevator door in the middle, sign at sight level, hint of co-workers in polo shirts in the background. Lighting: Soft, natural light from the factory windows with shadows emphasizing the texture of the door. Camera settings: Wide aperture (f/2.8) for shallow depth of field, shutter speed at 1/100 s to ensure clarity, low ISO around 100-200 for grain-less image.

Ausstellung bis 15. September 2024

KLIMA_X. Warum tun wir nicht, was wir wissen?

Ja, warum tun wir nichts? Oder nicht genug, oder nicht konsequent? Das ist die große Frage, denn ein Erkenntnisproblem haben wir nicht. Zwar gibt es in Deutschland nur wenige, die den menschgemachten Klimawandel leugnen, aber die meisten von uns haben verstanden, dass wir anders wirtschaften, konsumieren, arbeiten, unsere Freizeit gestalten – ja, leben müssen. Soll der Staat es richten, oder ist jeder individuell in der Pflicht?

Dieser Frage geht die Ausstellung KLIMA_X im zweiten Stock des Museums für Kommunikation nach. Hier befinden sich die großformatigen Infotafeln mit viel Text und einigen Screens, auf denen Videos laufen. Also alles ganz old-fashioned und trotzdem überschaubar und komprimiert.

Die Kommunikation über den menschgemachten Klimawandel wird hier chronologisch dargestellt und beginnt mit der ersten Beleg und der Visualisierung von Charles Keeling im Jahre 1958. Es wird dann im Folgenden aufgezeigt, wie Organisationen, Unternehmen und Politik Einfluss auf die Art und Weise genommen haben, wie wir im Laufe der Zeit über den Klimawandel geredet und gedacht haben. Vom Club of Rome mit ihrem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, der heute als Meilenstein in der Literatur gilt, über Exxon, die in den 1970iger Jahren bewusst Falschmeldungen in Umlauf setzten, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verhindern bis hin zu BP, die mit Verbreitung des CO2-Fußabdruck-Rechners versuchten, die unternehmerische Verantwortung auf die individuelle zu verschieben. Letzteres ist ja erfolgreich gelungen.

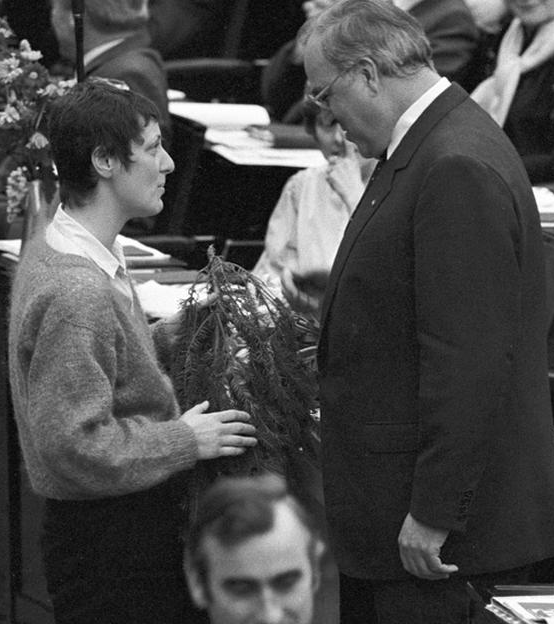

Erst in den 1980er Jahren, mit der Geburtsstunde der Grünen, wurde der Klimawandel zum Politikum und ist es bis heute geblieben. Inzwischen gibt es einen weltweiten Konsens über die Notwendigkeit des Handelns, dennoch bleibt die Frage, wann wir es endlich konsequent tun, wer jetzt zuerst handeln muss und was den Bürger*innen zuzumuten ist. Alles dreht sich im Kreis, und angesichts all dessen scheint die Lage für viele hoffnungslos, zumal die Zeit drängt, unumkehrbare Prozesse zu stoppen.

Hier bleibt die Ausstellung nicht stehen und zeigt eben auch ermutigende Beispiele aus anderen Bereichen, in denen eine Verhaltensänderung gelungen ist: Dazu zählen das Frauenwahlrecht und das Rauchverbot, die beide gegen starke Widerstände und Lobbyisten durchgesetzt worden sind.

KLIMA_X gibt einen guten Überblick über einen eng begrenzten Bereich der Klimakommunikation und sie fordert auf, über die Ausstellung hinaus, das Thema weiterzudenken. Inzwischen gibt es dazu nicht nur unzählige Publikationen, sondern ist auch an Universitäten ein spannendes Forschungsthema. Und wie wir alle über den Klimawandel sprechen und denken, dazu wäre auch interessant zu untersuchen, welche Rolle der Journalismus, Social Media und letztlich die Künstliche Intelligenz bei der Formung unserer Wahrnehmung spielen. Stoff für eine Weiterentwicklung der Ausstellung gäbe es genug.

KLIMA_X bis 1. September 2024