Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen“. Wohl wahr. Ich hätte besser Blaise Pascals Worte ernst genommen, aber manche Dinge kann man sich wirklich nicht vorstellen. Mobilität ist ja schon ein spezielles Thema in Deutschland und deshalb plante ich die Anreise schon mit extra Puffer. Hat aber nicht geholfen.

Erst wurde von französischer Seite die Hinfahrt am Abend vorher storniert, eine Ersatzfahrt später am Tag war nicht verfügbar, auch nicht am nächsten, auch nicht am übernächsten, eine Alternative mit der DB schien möglich, zwar mit einem großen Umweg, aber immerhin, dann irgendwie in Mannheim mit Verspätung gelandet, Anschlusszug verpasst, drei Stunden Aufenthalt und dann endlich in Paris angekommen. Fünf Stunden später als geplant. Mittlerweise ist man ja froh, wenn man überhaupt ankommt.

Für die Jahreskonferenz des deutsch-französischen Ausschusses im RGRE nimmt man solche Strapazen in Kauf. Die Delegierten treffen sich zum Austausch jedes Jahr alternierend in Frankreich und Deutschland. 2024 fand das Treffen in Düsseldorf statt und die Veranstaltung wurde auch immer wieder lobend erwähnt. Dieses Jahr also Paris. Mit Anmelderekord, weil eben Paris und auch sehr gut erreichbar – jedenfalls in der Theorie, s.o.

Ausgerichtet wurde die Konferenz vom AFCCRE, der französischen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas. Wir tagten in den Räumlichkeiten der Association des Maires de France, ganz in der Nähe der Seine. Nach der Begrüßung der Präsidentin Véronique Bertholle und den dann folgenden Berichten zur Finanzierung und Autonomie der lokalen Gebietskörperschaften standen drei wichtige Panels im Zentrum der Veranstaltung.

Das erste widmete sich dem Thema des digitalen Wandels und der Frage, wie sich Deutschland und Frankreich dieser Herausforderung stellen. Ich hatte die Ehre, als einziger Deutscher im Panel mitdiskutieren zu dürfen, hoffte aber gleichzeitig, nicht zu intensiv zu deutschen Versäumnissen in der Digitalisierung befragt zu werden. Aber man war gnädig mit mir.

Der Konsens zwischen den Panel-Teilnehmer*innen war dann doch bei allen Fragen sehr groß. Angesichts der großen Macht der Techgiganten X, Meta, Microsoft und Co. betonten alle die Wichtigkeit der EU-Regulierungen, wie sie u.a. durch den Digital Services Act, den Digital Market Act und den AI Act gewährleistet werden sollen. Dass diese Regelungen in der Praxis nicht wirklich durchsetzbar sind, spricht nicht gegen sie. Im Gegenteil, wir sollten unsere Anstrengungen verdoppeln.

Dass dies notwendig ist, zeigen nicht nur die massiven Fälle von Cyberkriminalität und Hatespeech in den digitalen Räumen, sondern auch der Machtmissbrauch der großen Plattformen. Elon Musk hatte sich massiv in europäische Wahlkämpfe eingemischt und er schreckte auch nicht davor zurück, Accounts zu sperren und eigene Beiträge bevorzugt anzeigen zu lassen. Auch Microsoft blockierte das-Mail-Konto des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan.

Ich plädierte noch einmal eindringlich, die Bemühungen um eine europäische Digitale Souveränität zu verstärken. Die aktuelle Bundesregierung erwähnt es im Koalitionsvertrag, dort aber nur als Kann-und nicht als Sollvorschrift. Es ist zugegebenermaßen kein einfaches Thema, wie man jüngst bei der Entscheidung der Bundeswehr sehen konnte, die auf eine Google-Cloud setzt. Es gibt aber auch ermutigende Beispiele:

In einer Absichtserklärung vom 5.Februar 2024 haben die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik die Stärkung der digitalen Souveränität durch ein gemeinsames Arbeitsprogramm für sich zur strategischen Priorität erklärt. Ein Schwerpunkt ist die gemeinsame Entwicklung eines Open-Source-basierten und interoperablen souveränen digitalen Arbeitsplatzes für Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Dieser enthält ein aufeinander abgestimmtes und umfassendes Paket digitaler Tools, insbesondere ein Chat-Tool. Daraus entstanden ist das jetzt schon einsetzbare Programm „Open Desk“ der Firma Zendis.

Digitale Teilhabe war für die französischen Kolleg*innen auch ein großes Thema. Auch hier in Deutschland stellt sich immer wieder die Frage: Wie weit können wir gehen bei „digital first“? Klar ist, dass wir auch Möglichkeiten der Teilhabe den Menschen anbieten müssen, die entweder mit den digitalen Tools Schwierigkeiten haben oder diese bewusst nicht nutzen wollen. Das ist Daseinsvorsorge.

Im folgenden Panel ging es um die spannende Frage des Verhältnisses zwischen verantwortlichen Kommunalpolitiker*innen und den Bürger*innen. Es ist kein Geheimnis, dass der Umgang teilweise mehr als angespannt ist. Die Erwartungshaltung der Menschen sei sehr groß und vielerorts werde erwartet, dass die Politik für die Behebung aller Missstände zuständig sei und am besten sofort reagieren müsse. Der Einfluss der Lokalpolitik wird da grob überschätzt. Gravierender ist schon die mangelnde finanzielle Ausstattung vieler Kommunen.

Marc Berthold von der Heinrich-Böll-Stiftung Paris sah darin auch einer der Gefahren für die Demokratie in Deutschland. Wenn sich der Staat aus Teilen der Daseinsvorsorge zurückziehe, würden die Leerstellen durch populistische Parteien besetzt. Bei fehlenden Freizeitangeboten für Jugendliche füllten AfD und andere Gruppierungen die Lücken. Für ihn seien zwei Maßnahmen wichtig: So sollen Verwaltungen und Politik für mehr eigene Sichtbarkeit im öffentlichen Raum sorgen – durch mobile Bürgerbüros oder aufsuchende Arbeit – und damit näher bei den Menschen sein. Zum anderen wäre es wichtig, Begegnungsorte zu schaffen, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ansichten zusammenfinden und im besten Fall miteinander ins Gespräch kommen.

Gerade letzteres halte ich für einen interessanten Ansatz, da wir sehen , wie Menschen in ihrer Blase – vor allem auf den Social Media Plattformen – zu aggressivem Verhalten getrieben werden. Verantwortlich sind Algorithmen, die dafür sorgen, dass Hass und Hetze mehr Sichtbarkeit erzeugen. Wenn ich den Oberbürgermeister beleidige, bekomme ich mehr Likes als wenn ich ihn lobe. Verstärkt wird dieses Verhalten dadurch, dass immer mehr Menschen sich einsam fühlen. Und das betrifft im Übrigen nicht nur die Älteren unter uns, sondern auch sehr viele junge Erwachsene. Einsamkeit ist eine Gefahr für die Demokratie – das geht aus einer Befragung im Auftrag der Bertelsmannstiftung hervor. Wer sich einsam fühlt, ist tendenziell unzufriedener mit der Demokratie und glaubt eher nicht daran, in dieser Gesellschaft etwas ändern zu können.

Die Zukunft der Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich war dann das Thema des letzten Panels. Ein Dauerbrenner, den wir immer wieder in unseren Treffen diskutieren. In einigen Partnerschaften lässt sich beim Engagement der Zivilbevölkerung eine gewisse Überalterung nicht mehr übersehen. Der Nachwuchs fehlt und er fehlt deshalb, weil zwei unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinanderprallen, die zueinander inkompatibel sind. Auf der einen Seite steht bei den älteren Ehrenamtler*innen das langfristige Engagement , bei den jüngeren eher das zeitlich überschaubare Arbeiten in konkreten Projekten im Vordergrund.

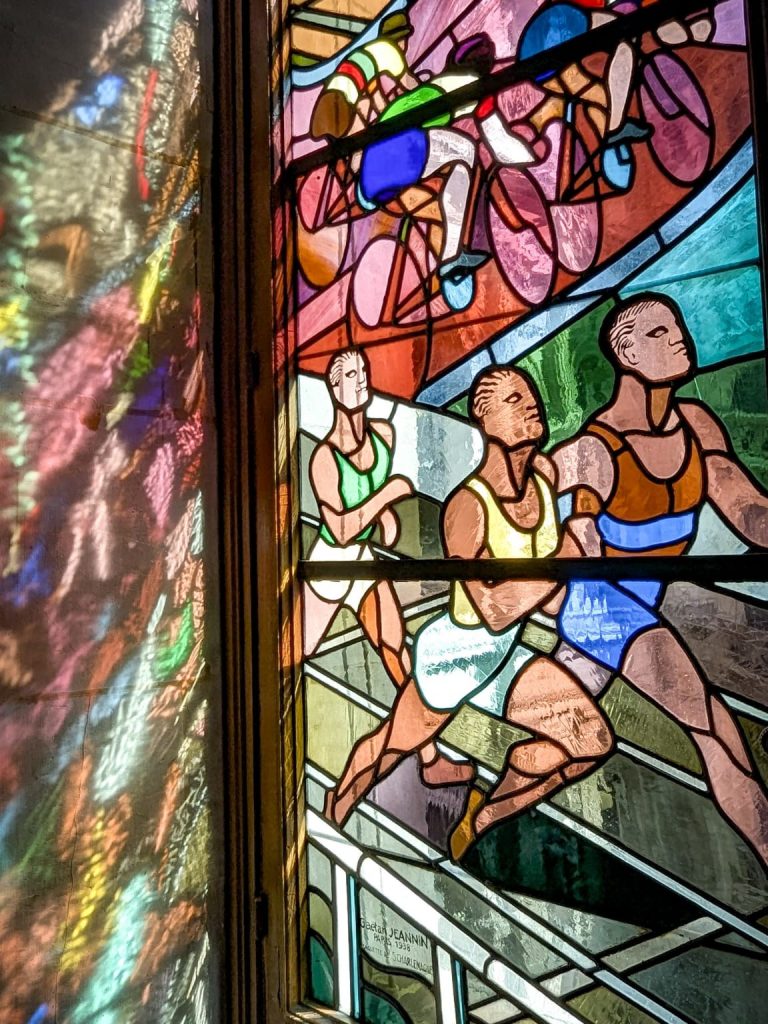

Die Tagung war kaum zu Ende, da eilten wir ins Rathaus von Paris. Dank Andreas Wolter, Bürgermeister aus Köln, konnte ein Treffen mit Pierre Rabadan, stellvertretender Bürgermeister von Paris und Organisator der Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele 2024, vereinbart werden. Das Rathaus selbst ist so prunkvoll eingerichtet, da kann kein deutsches Rathaus mithalten. Wir tagten im Lesesaal und waren schwer beeindruckt. Rabadan hatte dann eine Präsentation vorbereitet, von der man ahnte, dass er sie schon oft gehalten hatte. Die Zahlen waren ja auch imposant.

Man hatte ja schon vorher von weitgehender Kostenneutralität gehört, und seine Erklärungen waren schon einigermaßen plausibel, aber ganz klar dann eben doch nicht, wer was bezahlt hat. Sicherheit wurde von der Zentralregierung bezahlt, die Sanierungsmaßnahmen der Sportstätten hat man sich geteilt und die Paralympics konnten nicht wirtschaftlich organisiert werden.

Bestechend war aber das Konzept von Paris. Eindeutiges Ziel war es, einen Social Return für die Bevölkerung zu erzielen. Dazu gehörten die Anlage von Radwegen, umfangreiche Begrünungen, die Erhöhung der Wasserqualität in der Seine, die Umwandlung des Olympischen Dorfes in Sozialwohnungen und während der Spiele die Verlegung vieler Sportveranstaltungen von den Sportstätten in den öffentlichen Raum, bevorzugt vor spektakulären Kulissen wie Eiffelturm oder der Basilika Sacré-Cœur.

Gerne hätte man in der knappen Stunde, die uns zur Verfügung stand, mehr erfahren, aber auch das waren schon sehr viele interessante Insights, die vor dem Hintergrund der Bewerbung deutscher Städte für Olympia eine Rolle spielen werden.

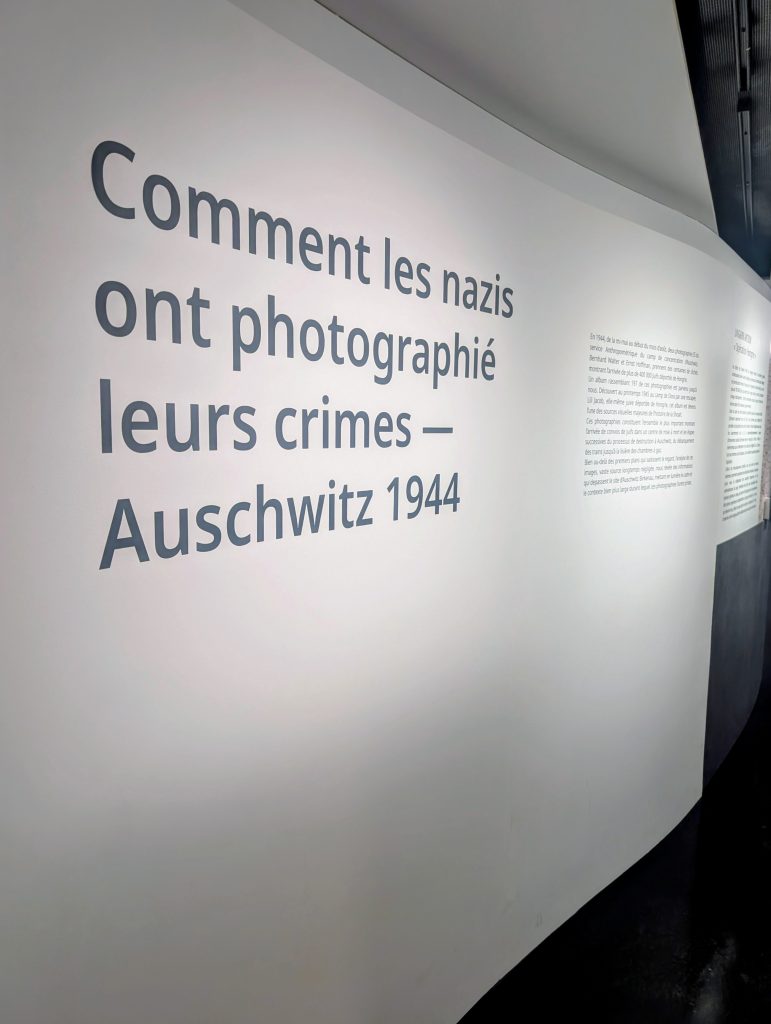

Zum Abschluss des Tages stand der Besuch der Sonderausstellung im Mémorial de la Shoah an: „Wie die Nazis ihre Verbrechen fotografierten – Auschwitz 1944“. Die Ausstellung, die im Januar 2025 eröffnet wurde, präsentiert eine reiche Sammlung von Zeitdokumenten, darunter Fotografien, persönliche Gegenstände und Videos, die die Geschichte der Deportationen von 76.000 Männern, Frauen und Kindern unter dem Nazi-Regime erzählen. Tondokumente waren hier in deutscher Sprache zu hören.

Zwei intensive Tage mit vielen Gesprächen, gutem Austausch und die Festigung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich waren für alle Teilnehmenden sehr wertvoll. Wir alle freuen uns auf die nächste Jahreskonferenz in Deutschland.