Als Sprecher für Digitalisierung nahm ich am Arbeitstreffen des europäischen Städtenetzwerks CEMR zum Thema Digitalisierung in der Europäischen Union teil. Der CEMR ist die Vertretung für 110.000 Kommunen und Regionen aus 41 europäischen Ländern und hat somit Bedeutung weiter über die EU hinaus. Das Meeting in Brüssel beschäftigte sich dieses Mal mit den Themen „Digitale Souveränität“, den Entwicklungen der aktuellen EU-Politik und der Arbeit der European Union Agency for Cybersecurity (ENISA).

Die Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt ist schon lange im Gange. Und spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch dem letzten deutlich geworden, dass nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere europäischen Werte und Ziele unter Druck sind. Die Destabilisierung Europas wird gezielt von Staaten wie den USA unter Trump als auch von Russland und China rücksichtslos vorangetrieben. Möglich wird das u.a. durch die übergroße Abhängigkeit im Bereich der Wirtschaft, der Rohstoffe und der Energieversorgung. Die einstige Vorstellung, man könne Frieden und Wohlstand durch eine globalisierte Wirtschaft sicherstellen, hat sich als Trugschluss erwiesen. Ideologischer Populismus scheint derzeit stärker als Vernunft.

De-Risking heißt die Devise. Sich jetzt Schritt für Schritt unabhängiger zu machen, muss das vordringliche Ziel sein. Und das gilt insbesondere auch für den Bereich der Digitalisierung. Die digitale Souveränität ist dann auch folgerichtig zu einem zentralen Thema auf der politischen Agenda der EU geworden, da Europa bestrebt ist, die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu verringern, seine technologische Widerstandsfähigkeit zu stärken und das Vertrauen der Bürger in digitale Tools und Dienste zu schützen. Dieses Thema betrifft unmittelbar die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die digitale Lösungen und öffentliche Dienste beschaffen und sensible Daten verwalten.

Das ist der Wunsch der Europäischen Kommission, aber wie sieht es in den einzelnen Nationalstaaten aus? In unserem Kreis konnten wir jeweils aus der Perspektive der einzelnen Länder berichten. Die Skandinavier, die uns Deutschen in der Digitalisierung schon weit voraus sind, sind für die digitale Souveränität schon viel stärker sensibilisiert und haben möglicherweise auch schon erfolgsversprechende Ansätze.

Die aktuelle Bundesregierung hat das Thema in ihrem Koalitionsvertrag aufgenommen, ist aber, was die Umsetzung angeht, sehr unbestimmt. Zwar bekennt man sich zu Daten-Souveränität, Open Source und ganz allgemein zu einer Ausrichtung auf eine Digitalisierung als „Public Good“, aber zurück bleibt der Eindruck, dass hier nicht mit dem größten Willen an einer Umsetzung gearbeitet wird. So blieb die öffentliche Kritik auch nicht lange aus: vage Ziele, fehlende Messbarkeit und Priorisierung, Abhängigkeit von Drittanbietern, unzureichende Finanzierung und ein Mangel an europäischen Lösungen.

Genau das zeigte sich in der Diskussion in unserer Gruppe. Es waren alles Berichte von nationalen Versuchen, um mit der digitalen Souveränität voranzukommen. Grenzübergreifende Projekte sind Mangelware. Man muss an dieser Stelle noch den Hinweis auf eine deutsch-französische Initiative machen, aus der das Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) erwachsen ist. Die Office Suite openDesk ist ein guter und vollständiger Ersatz für das entsprechende Microsoft-Produkt. Aber es ist auch nicht so, dass Kommunen jetzt Schlange stehen, um es einzusetzen. Und im Moment ist nicht erkennbar, dass der zuständige Digitalminister Wildberger die angekündigte Open Source Offensive mit ZenDiS entscheidend vorangebracht hat.

Zu groß sind zudem die Beharrungskräfte in den öffentlichen Verwaltungen. Die Bedienung bei den proprietären Produkten ist eingeübt und bei all den Änderungen, die jetzt schon auf die Mitarbeitenden der Verwaltung mit KI, New Work, Datenmanagement, etc. zukommen, wollen sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an dieser Stelle nicht noch mehr Ärger einhandeln. Und überhaupt: Never change a running system. Es läuft ja und die fehlende Sicherheit und Souveränität durch den US Cloud Act, den US Patriot Act und US Freedom Act wird dann einfach in Kauf genommen.

Auch im Gespräch mit Gaspard Demur, Deputy Head of Unit A4 – AI Innovation and Policy

Coordination, AI Office, European Commission, wurde im Gespräch über den AI Continent Action Plan und die öffentliche Konsultation zum Apply AI Strategy klar, dass die europäischen Länder einen hohen Nachholbedarf bei der Künstlichen Intelligenz haben. Die USA und China sind in diesen Technologien weit und vielleicht auch uneinholbar voraus, Europa kann aber sicherlich in den Spezialgebieten Industrie, Maschinenbau und Medizin einen Vorsprung erreichen.

Dazu müssten allerdings nationale Alleingänge bei dem Bau von sogenannten Giga-Factories hintenan stehen. Das war im Austausch auch in unserer Arbeitsgruppe jetzt nicht erkennbar. Es scheint, jeder koche da sein eigenes Süppchen. Wenn man da noch einmal in den deutschen Koalitionsvertrag schaut, heißt es dort selbstbewusst: „Wir stärken den Rechenzentrumsstandort Deutschland als Leuchtturm Europas, indem wir Cluster und regionale sowie dezentrale Ansiedlungen unterstützen. Wir holen mindestens eine der europäischen „AI-Gigafactories“ nach Deutschland und treiben Edge-Computing voran“. Das hört sich jetzt eher nicht nach europäischer Zusammenarbeit an und ich befürchte, das wird dann auch nichts. Schon gar nicht, wenn man sich noch nicht einmal national einigen kann. Fünf deutsche Firmen konnten sich laut Handelsblatt nicht auf eine gemeinsame Interessenbekundung einigen. So kennt man uns.

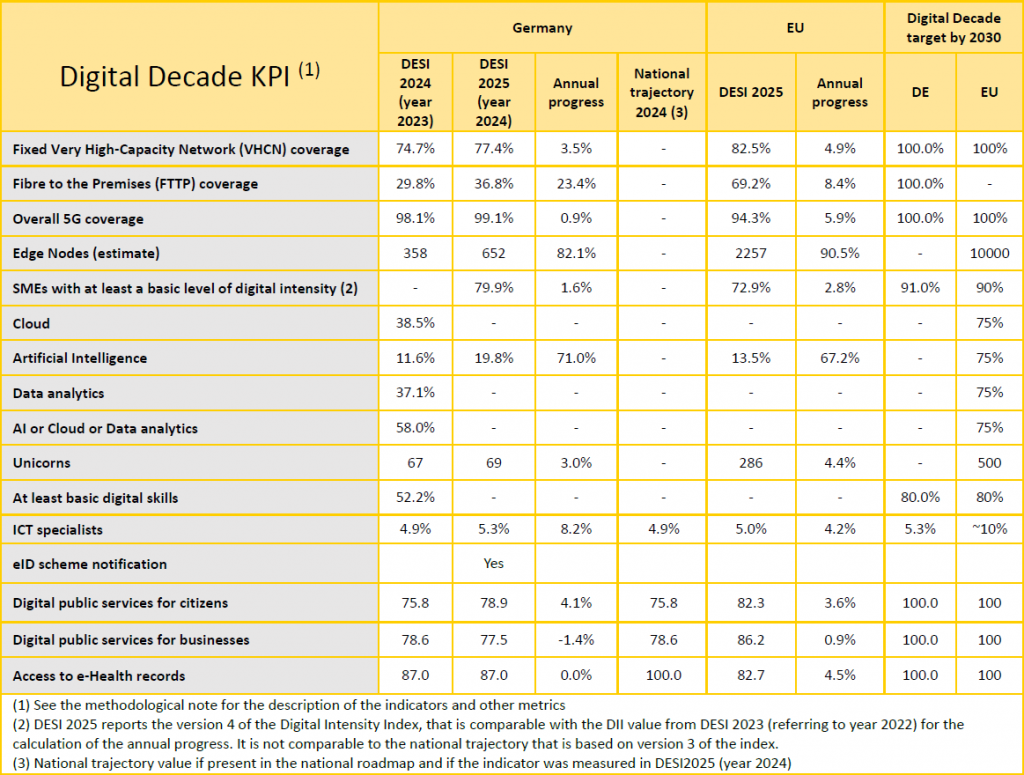

Aber wo steht Deutschland? Im Juni veröffentlichte die Kommission den Bericht „State of the Digital Decade 2025 Report“, in dem die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Digitalen Dekade bewertet werden. Darin werden zwar die Fortschritte bei der Digitalisierung öffentlicher Dienste hervorgehoben, aber auch die anhaltenden Herausforderungen in Bereichen wie Infrastruktur, Einführung künstlicher Intelligenz, digitale Souveränität und digitale Kompetenzen betont.

So schlecht, wie es immer über Deutschland gesagt wird, sieht es gar nicht mehr so aus. Keinesfalls sind wir Vorreiter, aber wir haben dennoch aufgeholt. Solides Mittelfeld, aber da ist noch mehr drin, so wie es die einzelnen Länderreports zeigen.

Es geht voran, und in diesem Fall ist Optimismus sowieso alternativlos.

Zum Schluss ging es im Austausch mit der European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) um Cyber-Kriminalität und den Schutz der digitalen Infrastruktur. Gerade viele kleine Gemeinden mit ihren öffentlichen Verwaltungen sind nicht nur personell am Rande ihrer Kapazitäten, auch fehlt das spezifische Know-How. Eine adäquate Umsetzung der NIS2-Richtlinie ist damit nicht immer gegeben. Die Präsentationen von Jurgita Skritaite, Senior Cyber Policy Expert, and Eleni Philippou, Cybersecurity Expert, beide ENISA, zeigten wie komplex die Herausforderungen für die Kommunen sein können. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird.

Eine gute Veranstaltung und eine Fortsetzung dringend erwünscht.