Auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung Paris und der Stadt Straßburg war ich vom 17.-18. Oktober auf einem zweitägigen Workshop in Straßburg, die sich als Grenzstadt perfekt für den Deutsch-Französischen Dialog anbietet. Die Veranstaltung fand jetzt schon zum dritten Mal statt und die Teilnehmenden waren aus ganz Deutschland und Frankreich zusammengekommen, um sich unter der Motto „Soziale Gerechtigkeit und ökologische Transformation“ zu verschiedenen Themen auszutauschen.

Begrüßt wurden wir von Jeanne Barseghian, Oberbürgermeisterin von Straßburg, und Marc Berthold, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Paris. Das fast feudal anmutende Rathaus und die Atmosphäre Straßburgs mit den vielen Cafés und dem schönen Wetter trugen zu einer angenehmen Gesprächsatmosphäre bei. Hilfreich war auch, dass wir keine Beschlüsse fassen oder Resolutionen verabschieden mussten. So konnten wir neugierig und offen die Argumente und Aussagen der Teilnehmenden zur Kenntnis nehmen, kommentieren, ergänzen und mit unseren eigenen Erfahrungen vergleichen. Das waren ideale Voraussetzungen, um in den Pausen das eine oder andere Thema zu vertiefen.

Im ersten Workshop ging es um das Thema städtische Wohnungspolitik unter dem Aspekt von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Konkret wurde gefragt: Können wir alle Menschen unterbringen, ohne neu zu bauen? Wie können die Bewohnerinnen und Bewohner am besten in Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Wie sieht eine klimafreundliche und gerechte Wohnungspolitik aus? Germain Mignot von der Fondation Abbé Pierre und Anja Bierwirth vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gaben dazu wichtige Impulse.

Letztere kritisierte, dass sie nicht wisse, woher die Zahl von 400.000 Wohnungen komme, die jährlich gebaut werden müssten, um dem Wohnungsmangel zu begegnen. Es sei allen klar, dass dies unrealistisch sei. Studien hätten gezeigt, dass viel mehr Potenzial im Umbau liege, was auch aus ökologischer Sicht sinnvoller sei. Umbau sei aber schwierig und unpopulär. Deshalb würde in Deutschland immer nach dem gleichen Schema reagiert: Abriss und Neubau.

Ein weiteres wichtiges Thema sei die Suffizienz des Wohnraums. Umfragen hätten ergeben, dass der Zuwachs an individuellem Wohnraum in den letzten Jahrzehnten nicht zu einer Steigerung der Wohnzufriedenheit geführt habe. Es lohne sich, mit den Menschen zu sprechen, denn dabei kämen auch Bedürfnisse zum Vorschein, die fortschrittlicher seien als allgemein angenommen.

Leerstand in den Metropolen war erwartungsgemäß auch ein Thema im Plenum. Viele zeigten sich empört über die Situation in Paris. 130.000 Wohnungen ständen leer, Zehntausende würden als Zweitwohnungen maximal 10-15% im Jahr genutzt, dazu kämen die unzähligen Ferienwohnungen. Insgesamt gingen der Pariser Bevölkerung rund 260.000 Wohnungen verloren. Die Frage, ob die in Frankreich existierende Fehlbelegungsabgabe ein sinnvolles Instrument sei, wurde verneint. Die Kommunen in Frankreich hätten zu wenig Informationen über die tatsächliche Situation. In vielen Fällen sei nicht bekannt, was zum Leerstand geführt habe. Wurde die Wohnung vererbt, gibt es materielle, technische Gründe etc.? Das Projekt habe sich in der französischen Verwaltung nicht bewährt und sei daher kein Modell für Deutschland.

Der Aspekt der Umweltgerechtigkeit wird in Zukunft auch immer wichtiger werden. Arme Menschen wohnen oft in Stadtteilen, die mehrfach durch Lärm, Feinstaub und zu wenig Grün belastet sind. Und das hat Konsequenzen. Bei der Düsseldorfer Delegationsreise nach Utrecht im Jahr 2017 sagten uns die Niederländer, dass sie eine Untersuchung über die Lebenserwartung in den einzelnen Stadtteilen durchgeführt hatten und das Ergebnis war erschreckend. Der Unterschied betrug bis zu 10 Jahren. Man kann davon ausgehen, dass in anderen Metropolen möglicherweise ähnliche Befunde zu erwarten sind. Allerdings: Sobald man anfängt, bestimmte Gebiete aufzuwerten und Häuser zu sanieren, besteht die Gefahr dass die ursprünglichen Bewohnerinnen und Bewohner verdrängt werden. Ein Dilemma.

ESPACE egalite

Am Nachmittag stand eine Exkursion zum Kaléidoscoop in Straßburg auf dem Programm. Die Einrichtung befindet sich in einem Gewerbegebiet und ist als grenzüberschreitendes Informationszentrum konzipiert. Insbesondere für Kinder vom Kindergarten bis zur 5. Klasse werden kostenlose kulturelle und fachliche Programme angeboten. In diesem Jahr gab es noch keine Klasse, die nicht an den Workshops teilgenommen hat.

Die Kinder werden mit den verschiedenen Formen von Diskriminierung vertraut gemacht. Sie sollen verstehen, wie diese gegen das Gesetz verstoßen und lernen dabei viel über die Vielfalt von Identitäten, Familien, Herkunft, Hintergründen, Sprachen, Schriften, Religionen, Orten und Lebensstilen.

In einer Art Rollenspiel werden sie in eineinhalb Stunden für die Themen Flucht, Diskriminierung und Ungleichheit sensibilisiert. Dabei achten die Workshopleiterinnen streng darauf, dass die Äußerungen der Kinder nicht bewertet werden. Die Kinder sollen spüren, dass ihre Meinung ernst genommen und nicht in eine gesellschaftlich akzeptierte Richtung gelenkt wird. In der Diskussion und im Gespräch entstehen dann in der Regel immer wieder kluge und faire Vorschläge und Empfehlungen zu den sonst so schwierigen Themen wie Migration und Benachteiligung.

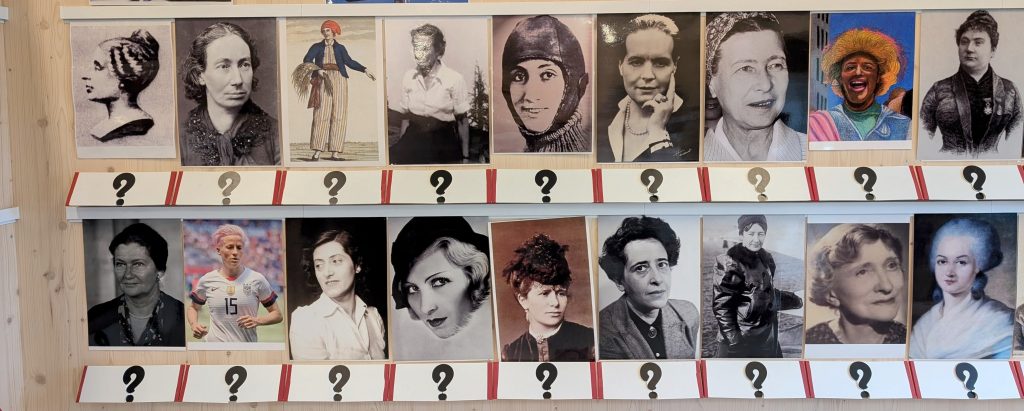

Sie lernen, geschlechtsspezifische Vorurteile und Stereotypen abzubauen, indem sie gemeinsam über die Gleichstellung von Mädchen und Jungen diskutieren, insbesondere durch einen Workshop über Frauen, die die Geschichte geprägt haben. Dieser Workshop schärft das Bewusstsein für die Stellung der Frau in der Gesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart und untersucht die verschiedenen Berufe, die Frauen ausgeübt haben können, sowie die Anliegen, für die sie sich eingesetzt haben. Zu diesem Zweck wurde ein spezieller Raum berühmten französischen Frauen gewidmet. Überall hingen Porträts von Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen, Politikerinnen, Philosophinnen usw., die vor allem jungen Mädchen als Vorbilder dienen sollten. Eine wunderbare Idee.

Die Begeisterung für dieses Projekt war einhellig und mehrere von uns hatten vor, es in ihrer jeweiligen Gemeinde zumindest vorzustellen und wenn möglich, sogar selbst zu realisieren. Véronique Bertholle, die stellvertretende Bürgermeisterin, sagte mir hinterher, dass man sich dieses Projekt von Hamburg „abgeschaut“ habe. Nun, man könnte auch sagen, dass die Städte voneinander lernen. Und so soll es ja auch sein.

Öffentlicher Raum, Klima und Inklusion

Welche Anpassungspolitiken brauchen wir angesichts des Klimawandels für die Teilhabe und welche für Barrierefreiheit in einer vielfältigen Stadtbevölkerung? Darum ging es im letzten Workshop am zweiten Tag. Das Thema war eigentlich viel zu groß, selbst in der Beschränkung auf Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Senior*innen, wobei es da natürlich Überschneidungen gibt. Das heißt aber nicht, dass man es nicht angehen kann.

Was wir definitiv wissen: Je älter, desto gebrechlicher. Das liegt auch daran, dass wir immer älter werden. Und diese Bevölkerungsgruppe wird immer größer. Die Analysen in Frankreich zeigen, dass eine Million Menschen tatsächlich so eingeschränkt sind oder sich so eingeschränkt fühlen, dass sie höchstens einmal in der Woche ihre Wohnung verlassen wollen oder können. Es gäbe einfach zu viele Barrieren, die dazu führten, dass diese Menschen nicht oder nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Die Politik berücksichtige diese Bevölkerungsgruppe nicht ausreichend.

In einer repräsentativen Studie wurde auch erhoben, wie sich Menschen mit körperlichen Einschränkungen in Frankreich im Alltag am liebsten fortbewegen. An erster Stelle steht das eigene Auto, das eben nach den eigenen Bedürfnissen umgebaut werden kann. Ein unschätzbarer Vorteil! Danach folgen – in dieser Reihenfolge – die individuelle Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Rollstuhl und der öffentliche Personennahverkehr. Es ist daher verständlich, dass sich diese Menschen wie im Gefängnis fühlen, wenn ihnen der Führerschein entzogen wird oder sie nicht mehr in der Lage sind, selbst Auto zu fahren. Viele Betroffene sagen, dass sie der Freiheit beraubt fühlen.

Für ältere Menschen ist natürlich Hitze ein großes Problem. Zwar machen sich deutsche Kommunen auf den Weg, Hitzeaktionspläne aufzustellen, aber leider gibt es da im Gegensatz zu Frankreich kein einheitliches Vorgehen. Und weil Hitzeaktionsplanung in Deutschland keine Pflichtaufgabe ist, macht jede Stadt etwas anderes und hangelt sich vom einen Förderprogramm zum anderen. Immer wieder werden dann in den Projekten innovative Maßnahmen gefordert, Leuchttürme sozusagen, aber ob dieses Vorgehen sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Irritierend ist auch, dass viele Gesundheitsämter sich aus der Verantwortung stehlen. Dabei ist der Schutz des Menschen vor den Gefahren der Hitze ureigene Aufgabe dieser Ämter. Wir sollten uns da wirklich an Frankreich orientieren, die uns Jahre voraus sind und auf diesem Gebiet schon eine enorme Expertise aufgebaut haben.

Fazit

Es waren zwei Tage voller anregender Vorträge, Diskussionen und Gespräche. In den Abschlussstatements brachten viele noch einmal deutlich zum Ausdruck, dass der Austausch untereinander sowie zwischen den deutschen und französischen Teilnehmenden für alle ein Gewinn war und man sich auf das nächste Treffen freue. Themen für das nächste Treffen wurden auch schon direkt formuliert.

Auf der Rückfahrt mit dem Zug nach Deutschland sah ich dann lange Staus wegen der jetzt eingeführten Grenzkontrollen. Was für ein Rückschritt! Erinnern wir uns daran, dass die Schließung der Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich in der Corona-Zeit zu erheblichen Missstimmungen und Vertrauensverlust zwischen den Ländern geführt hat. Warum lernen wir nicht aus unseren Fehlern?