Dauerbaustelle Onlinezugangsgesetz. Wird auch das OZG 2.0 scheitern?

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde im Februar 2024 das Onlinezugangsgesetz 2.0 im Bundestag nach monatelangen Diskussionen beschlossen und vom Bundesrat im März 2024 umgehend ausgebremst. Für die Ablehnung des OZG-Updategesetzes im Bundesrat machten SPD und Grüne vor allem die unionsgeführten Länder verantwortlich, denn schon bei der Abstimmung des Entwurfs im Bundestag hatten sich CDU/CSU deutlich gegen die Reform ausgesprochen. Besonders klug war es sicherlich nicht, den Parlamentarier*innen den 34-seitigen Änderungsantrag erst 24 Stunden vor der Ausschusssitzung und zwei Tage vor der Debatte im Bundestag zuzustellen. Die Ablehnung forderte man damit geradezu heraus.

Der Deutsche Landkreistag (DLT) jedenfalls begrüßte die Ablehnung und begründete dies mit der ungenügenden Einbindung der Länder. Der Bund sei zu keinen Zugeständnissen bereit gewesen. Der DLT hatte sich kurz vor der Entscheidung des Bundesrates entsprechend positioniert und damit wohl auch die Debatten und letztendlich das Votum beeinflusst.

Auch wenn die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss noch anrufen kann, was sie am 10. April auch getan hat, das vorläufige Scheitern des OZG-Änderungsgesetzes steht schon fast sinnbildlich für die Misere der Digitalisierungsbemühungen in Deutschland. Im europäischen Vergleich landen wir schon seit Jahren auf den hinteren Plätzen, sowohl was die digitalen Services und Dienstleistungen angeht als auch beim Ausbau der Infrastruktur. Und es liegt nicht daran, dass die Deutschen nicht das Know-How hätten, zu faul seien oder man hier nicht wüsste, was zu tun ist. Es liegt ja auch nicht am Geld. Wir sind immer noch eines der reichsten Länder dieser Erde. Also, warum tun wir uns so schwer mit dem Thema Digitalisierung?

Warum Deutschland keine Digitalisierung kann

Um der Antwort näher zu kommen, müssen wir noch ein ganzes Stück zeitlich zurückgehen. Mitte der 90iger Jahre war das „Internet“ in Deutschland zwar noch in den Kinderschuhen, aber es war damals schon abzusehen, dass es das nächste große Ding werden würde. Die Zugänge über Modem waren kompliziert, das „Surfen“ war irrsinnig langsam, die Inhalte textlastig, die Faszination der Nutzer aber war riesig. Altavista und Yahoo waren dann auch die Lotsen für Informationen, die im Prinzip aus aller Welt aufgerufen werden konnten – wenn sie denn verfügbar waren.

Und während die angelsächsischen Länder schnell das wirtschaftliche Potenzial erkannten, wurde in Deutschland das Internet lange Jahre noch als Spielerei und Freizeitbeschäftigung abgetan. Hier stand der Gedanke des Konsums von Informationen im Vordergrund und weniger die Distribution, die für Unternehmen, Handel und Handwerk den entscheidenden Mehrwert bilden konnten. Trauriger Funfact: Beinahe ein Drittel aller Unternehmen in Deutschland besitzt, Stand heute, immer noch keine eigene Firmenwebsite.

Spät und erst nach vielen heftigen Diskussionen wurde den Belegschaften in Unternehmen eine individuelle E-Mail zugestanden, aber auch hier bezweifelten Geschäftsführungen und Vorstände lange noch den Sinn. Alles stand unter Vorbehalt. Vorgesetzte taten sich schwer mit dieser neuen Welt und ließen sich vorsichtshalber die Mails von ihren Sekretärinnen ausdrucken.

Anstatt die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen, wurden in Politik und Wirtschaft die Herausforderungen bestenfalls ignoriert. Es war die Stunde der Bedenkenträger und Großkritiker, die in einer Mischung aus Arroganz, Unentschlossenheit und Mutlosigkeit die Richtung vorgaben. Das Argument, man habe die Digitalisierung verschlafen, zieht hier nicht. Man hat es schlichtweg nicht gewollt.

Im Nachhinein fallen einem dazu mehrere Gründe ein. Zum einen war der Altersmedian von Entscheider*innen in Politik, Verbänden und Wirtschaft sehr hoch, so dass man in vielen Fällen nicht von einer großen Veränderungsbereitschaft ausgehen konnte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wirtschaftlich, auch wenn die Wiedervereinigung zum damaligen Zeitpunkt ein großer finanzieller Kraftakt war, ging es Deutschland als Exportweltmeister immer noch sehr gut. Warum sollte man sich da umstellen? Lief doch. „Aber du musst dein Unternehmen umbauen, wenn es dir gut geht“ (Jack Ma, Alibaba). Das war hier keine Haltung.

Zudem spielte eine Rolle, dass seit ungefähr Mitte der 90iger Jahre die Vergütungen von Vorständen förmlich explodierten. Zugleich sank deren Risiko, denn in vielen Fällen wurden auch bei negativer Geschäftsentwicklung Vergütung und Boni in gleichbleibender Höhe bezahlt. Es gab keinen zwingenden Grund, ein zusätzliches Risiko mit der Digitalisierung eingehen, denn auch hier konnte man als First Mover viel Geld verbrennen.

Nach 2010 wurde der Druck allerdings immer größer. Bürger*innen hatten nicht nur durch die technischen Innovationen wie mit dem Smartphone, sondern auch durch die digitalen Plattformen eine hohe Erwartungshaltung an Wirtschaft. Politik und Verwaltung. Aber da war der Kuchen für die Wirtschaft schon längst verteilt und das große Geschäft machten die amerikanischen Tech-Giganten wie Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple, etc. unter sich aus. Die deutsche Wirtschaft klammerte sich an den Hoffnungsschimmer Industrie 4.0. Viel ist allerdings bis heute daraus nicht geworden.

Von allen 38 Ländern der OECD rangiert Deutschland beim Ausbau von Glasfaseranschlüssen an drittletzter Stelle.

Auch Verwaltungen kamen langsam aus den Startlöchern. Auf Kongressen und Konferenzen hörte man staunend, wie ausländische Referent*innen über Digitalisierung in ihrem jeweiligen Heimatland berichteten. Es war ja nicht so, dass die Behördenleiter*innen, die dort aus ganz Deutschland zusammenkamen, nicht gewusst hätten, was zu tun sei. Ganz im Gegenteil, man verzweifelte an der Umsetzung, gerade weil jeder und jedem bewusst war, wie rückständig der Stand der Digitalisierung war. Deshalb wurde der spätere Wutausbruch von Peter Altmeier über die Funklöcher und Angela Merkels Bemerkung zum Neuland Internet nur mit Verwunderung und bitterer Ironie zur Kenntnis genommen. Die von Merkel geführte Bundesregierung war ja schließlich selbst für die Zustände verantwortlich.

Das Onlinezugangsgesetzt wird endlich beschlossen

2017 wurde endlich das Onlinezugangsgesetz (OZG) auf den Weg gebracht. Das OZG verpflichtete Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 einen Katalog von 575 Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten und jede einzelne davon war wiederum ein Bündel von weiteren Verwaltungsleistungen. Das OZG sollte die öffentliche Verwaltung endlich digitaler machen. Bürger*innen, Unternehmen und Organisationen sollten sich so den Gang aufs Amt und damit viel Zeit und Papier sparen.

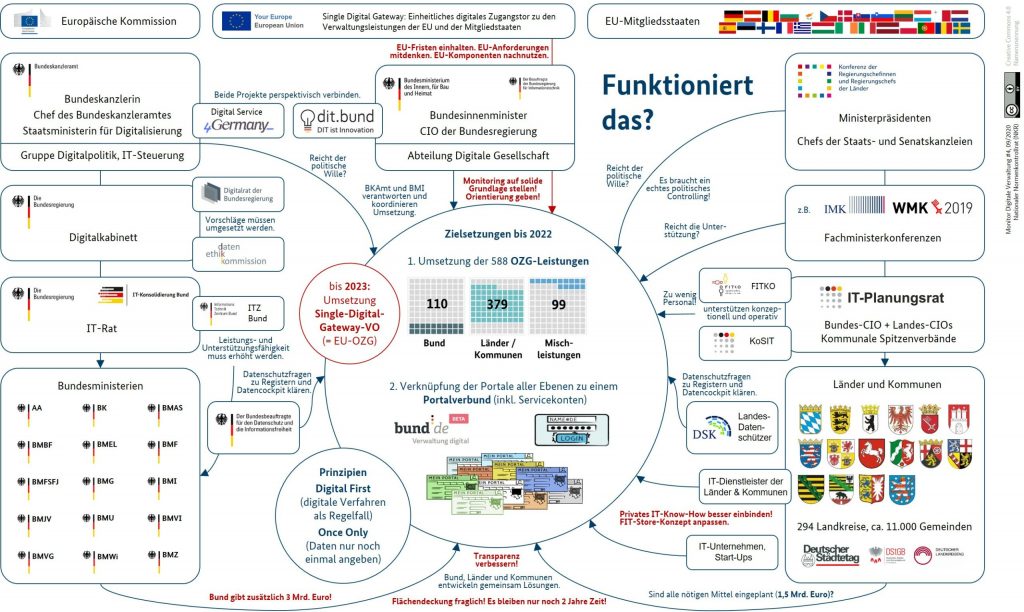

2018 wurde der OZG-Koordinierungsgremium eingerichtet. Dessen Struktur hat der Nationale Normenkontrollrat (NKR) mit dem ironischen Kommentar versehen: „Funktioniert das?“. Eine rein rhetorische Frage.

Man musste nicht alle Institutionen und Gremien kennen, um zu verstehen, dass dieses Projekt mit dem Wirrwarr von Zuständigkeiten und Kompetenzen von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Zudem tagte der IT-Planungsrat als zentrale Steuerungseinheit in der Regel nur dreimal im Jahr. Und weil es keinen einheitlichen Plan und keine gemeinsamen Ziele gab, machte jede Kommune, jedes Bundesland, was man selber für richtig hielt. „Es gibt in Deutschland kein gemeinsames E-Government. Es gibt 11.000 kommunale Internetseiten plus die von Land und Bund, die alle unterschiedlich aussehen und funktionieren. Es gibt kaum eine Leistung, die du in zwei Kommunen gleich oder ähnlich nutzen kannst“, so Peter Adelskamp, CDO der Stadt Essen. Und so nahm das Desaster seinen Lauf. Von Jahr zu Jahr kamen Staatssekretäre in Erklärungsnot, versicherten aber immer wieder, alles sei in Ordnung und man wäre auf dem richtigen Weg. Aber der mangelhafte Fortschritt ließ sich hinter diesen Durchhalteparolen nicht verstecken. Auf den Internetseiten konnte jeder sehen – oder in diesem Fall nicht sehen -, wie der Stand der Dinge war.

Erst 2020/21 wurden EfA-Leistungen auf („Einer für Alle“) in den Vordergrund gestellt. Auch wenn die Verfahren funktionierten, Kommunen und Bürger*innen konnten sich an keinen Support wenden, es gab auch keine Schnittstellen zu bestehenden Programmen und die Finanzierung der Umsetzung für die Kommunen war unklar.

Von Ende-zu-Ende-Digitalisierung konnte Ende 2022 keine Rede sein. Das OZG befasste sich nicht wirklich mit medienbruchfreien Prozessen, sondern eher mit der Elektrifizierung von Formularen. So kam auch der Bundesrechnungshof zu einem vernichtenden Urteil: „Das BMI hat mit seinen Berichten und seinem Internetauftritt den Eindruck erweckt, dass die Digitalisierung der Verwaltung bereits weit vorangeschritten sei. Tatsächlich hat der Bund selbst erst 3,8 % seiner Verwaltungsleistungen wie vorgesehen digitalisiert“. Das BMI hatte Verwaltungsleistungen schon als erfüllt dargestellt, wenn nur eine Leistung aus dem Bündel von Leistungen umgesetzt war. Auch war nicht der höchste sogenannte Reifegrad 4 notwendig, bei dem das sogenannte Once-Only-Prinzip erfüllt wird und die Verwaltung Daten und Nachweise digital aus Registern abruft, sondern nur Reifegrad 3. Und in der Tat habe es viele Kommunen noch nicht einmal geschafft, den Reifegrad 1 zu erreichen, also die Umwandung eines Formulars in ein beschreibbares PDF. Außerdem kritisierte der Bundesrechnungshof, dass von den 3,5 Milliarden Euro, die für die Umsetzung des OZG zur Verfügung gestellt wurden, lediglich die Hälfte ausgegeben wurde.

Die Probleme sind bis heute geblieben und daran ändert auch das OZG 2.0 wahrscheinlich wenig: Es gibt immer noch keine einheitliche technische Basisinfrastruktur, genauso wenig wie eine Gesamtstrategie oder einheitliche Standards und Schnittstellen, die für alle Ebenen verbindlich sind. Das bedeutet: Bund, Länder und Kommunen entwickeln jeweils eigene Lösungen digitaler Verwaltungsleistungen, die dann nicht gut zusammenspielen. Zwar sollten im neuen OZG endlich Standards und Fristen vorgegeben werden, aber die sollen nur für Bundesleistungen gelten. Einklagbar sind sie nicht. Die alleinige Zuständigkeit liegt beim BMI, der IT-Planungsrat wird nur informiert bzw. einbezogen. Eine aktive Rolle scheint er eher weniger zu haben. Fortschritte hängen jetzt davon ab, ob das BMI genug personelle Ressourcen bereitstellt, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Auch die Forderung nach mehr Open Source in der Verwaltung gilt nur für Bundesleistungen, aber nicht für Länder und Kommunen. Ein wirklich einheitliches Vorgehen lässt sich da beim besten Willen nicht erkennen. Und ob der Wechsel von BundID statt eID am Ende sicherheitsrelevante Probleme verursacht, wird sich in Zukunft erweisen.

Die EU-Verordnung zum Single Digital Gateway (SDG)

Und während jetzt noch keiner weiß, wie es mit dem OZG weitergehen wird, hat Deutschland wieder eine andere Frist gerissen, und zwar die EU-Verordnung zum Single Digital Gateway (SDG). Sie hätte bis zum 12. Dezember 2023 umgesetzt werden müssen. Die Zukunftsvision hinter dieser EU-Verordnung war die Schaffung einer einheitlichen digitalen Anlaufstelle der europäischen Verwaltung. Alle EU-Mitgliedstaaten – also auch Deutschland – sollten die von ihnen bereits digitalisierten Verwaltungsdienste zugleich auch EU-weit grenzüberschreitend zugänglich und durchführbar machen. So soll es Menschen, die innerhalb von Europa von einem Land in ein anderes umziehen, ermöglicht werden, alle für sie nötigen Verwaltungsleistungen immer an einem digitalen Ort zu finden.

Das im Oktober 2018 erlassene Gesetz verlangt ehrgeizige Digitalisierungsschritte. Und anders als beim OZG kann die Nichteinhaltung sanktioniert werden: Die EU-Kommission könnte ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten und am Ende auch Geldstrafen verhängen, denn in Deutschland sind von 18 Leistungspaketen erst zwei Drittel umgesetzt.

Registermodernisierung in Deutschland

Darüber hinaus müssen sich alle Mitgliedstaaten an ein technisches System anschließen, damit ihre Behörden untereinander digital und automatisiert Nachweise austauschen können. Das sogenannte NOOTS ist die Kommunikationsinfrastruktur, mit der im Rahmen der Registermodernisierung Nachweise zwischen Behörden ausgetauscht werden. Und da hat Deutschland schon das nächste Problem: Die Registermodernisierung ist schon seit Jahren die große Spaßbremse. Ziel des Projekts ist, die dezentralen Register in Deutschland an eine gemeinsame Infrastruktur anzubinden, damit Behörden untereinander Daten austauschen können. Allerdings muss das NOOTS erst noch gebaut werden.

Doch so einfach ist es nicht: Der Bund darf das System nicht einfach bereitstellen, zentral betreiben und alle dazu verpflichten, sich anzubinden. Dazu braucht es eine neue rechtliche Grundlage, heißt es in den Unterlagen. Sonst wird der „nationale und grenzüberschreitende Nachweisdatentransport im Regelbetrieb nicht möglich sein“.

Auf der Tagung des IT-Planungsrates am 25.03.2024 in Düsseldorf wurden dazu zwei Lösungsmöglichkeiten diskutiert: Entweder man passe das Grundgesetz an oder man setze einen neuen Staatsvertrag auf. Einen neuen Staatsvertrag aufzusetzen klinge zwar einfacher als eine Grundgesetzänderung, koste aber viel Zeit. Dazu müssten sich erst der IT-Planungsrat einigen, die Finanzministerkonferenz grünes Licht geben und abschließend müsste er noch von allen Länderparlamenten genehmigt werden.

Eine Grundgesetzänderung ginge schneller, dazu brauche man aber die CDU/CSU. In der Bundestags-Generaldebatte im Januar hatte CDU-Chef Friedrich Merz dem eine prinzipielle Absage erteilt.

Was für ein Fazit lässt sich aus heutiger Sicht ziehen?

Ist Deutschland, wie manche Experten behaupten, im Hinblick auf die Digitalisierung ein Failed State? Ich persönlich würde das nicht so sehen. Immerhin gibt es bei der Verwaltungsdigitalisierung Fortschritte zu verzeichnen, auch wenn es in manchen Bereichen nur langsam vorangeht.

Im Bereich der Wirtschaft und Forschung haben wir in Deutschland den Anschluss möglicherweise verloren. Big Tech der Amerikaner dominiert und einzig die sogenannte Industrie 4.0, von der allerdings schon seit Jahren geredet wird, hätte zusammen mit einer starken Maschinenbaubranche noch eine Chance, erfolgreich zu werden. Aber da laufen uns die Chinesen wahrscheinlich den Rang ab. Und auch im Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz sind die Aussichten eher mau. Unter den zehn Hochschulen mit dem größten Forschungseinfluss auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz (KI) ist nur eine deutsche Universität (Technische Universität München, TUM) vertreten. Auch hier dominieren die Asiaten. Bei uns hakt es schon daran, dass deutsche Unis nur schwer an die wichtigen Chips von Nvidia kommen.

Was ist also zu tun? Die Hürden bei der Digitalisierung sind erkannt. Dazu gehören der Förderalismus mit dem Beharren auf eigene Zuständigkeiten, eine starre Bürokratie, eine noch zu etablierende Fehlerkultur, die nicht alles bis zur Perfektion treiben will (die Perfektion ist der Feind des Guten) und Juristen, die Gesetze formulieren, bei denen die Digitalexperten die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Zumindest von den Juristen wird immer wieder ein anderes Mindset gefordert: Juristen sollen nicht sagen, warum etwas nicht geht, sie sollen Wege aufzeigen, damit es funktioniert. Aber auch da wird sich etwas bewegen. Zumindest BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN wollen laut ihrem Europa-Wahlkampfprogramm die „digitale Umsetzung von Gesetzesvorhaben bereits im legislativen Prozess berücksichtigen“. Immerhin. Und wenn der Fachkräftemangel durch die demographische Entwicklung den Leidensdruck auf Verwaltungen weiter erhöht, werden wir erleben, dass auch Deutschland Digitalisierung kann.